拍摄中国四十年,四次来泉采风创作,出版中、法文版摄影集《中国》《安溪人》等,这位法国摄影家说——

“记录中国是我的人生选择!”

“我爱中国和中国的文化,我想要继续在这个国家拍照,尽自己所能。40多年来,这一直是我的选择,我从未后悔过。”——阎雷

已拍摄中国40年的法国摄影家阎雷(谢文哲 摄)

《昨天的中国》增订珍藏版所附明信片,为阎雷的佳作结合创作心声。

在摄影集《昨天的中国》增订珍藏版中,拍摄者阎雷和出版方特别设计了一张别致的卡片,正面是这位法国摄影家钟爱的摄影作品和创作心声,背面是明信片的样式。小小卡片,承载穿越时空的对话,文字是摄影者对年轻时的自己的回应,画面则致敬中国的美和精神。

1985年,阎雷以自由摄影师的身份,首次来到中国大陆,从此结下40年深厚情缘。他在世界范围发表大量极具影响力的作品,成为继布列松、马克·吕布、巴贝和久保田博二之后专注拍摄中国时间最长、地域最广的国际摄影家。

许多人不知道,泉州也是阎雷的聚焦城市。自1996年以来,他多次造访泉州。7月21日至7月27日,他又携家人来泉,在安溪、惠安等地开启第四次创作采风。

“我青少年时就下定决心,要用我的生命去努力,在遥远的将来,为中国这个‘巨人’绘制一幅肖像。这么多年过去,我用热情工作结出果实,实现了当年的向往,也传递一种迄今仍在指引我梦想的深刻的情感。”——阎雷

四十年中国情 成为外国了解中国的眼睛

1962年出生的阎雷——Yann Layma,是法国布列塔尼人,属于法国的少数民族。他说,这个民族才华出众、性格固执,喜欢远行。法国人以俗语:“布列塔尼人的头像”比喻固执。他自己全部继承了这些传统。

孩童时期,他就想看看法国之外的世界。8岁时,父母在他卧室挂了一幅4米长的世界地图。9岁开始,每个月和父母观看人文纪录片。11岁起,通过阅读《美国国家地理杂志》等,对人文和地理摄影有了初步了解。12岁,和父母到埃及旅行,他在金字塔下想象未来:“我要用一生去旅行。”十四五岁,他独自上路,西班牙、摩洛哥、美国……一次次远行,远方不再令他害怕。

“1978年,中国向世界敞开大门,我非常向往这个古老的国度。1979年,来华个人旅游签证面向外国人开放,我的机会来了!满怀憧憬,我一个星期都睡不着觉。紧接着,就在大学里学习汉语普通话,又跟着马克·吕布、扬·阿尔蒂斯·贝特朗等大师学摄影。”时隔多年,深爱中国的阎雷,对于自己和这个国家之间情缘的重要节点,记得一清二楚。

继1982年造访中国台湾后,1985年1月,以自由摄影师的身份,阎雷首次来到中国大陆。从那以后,他就非常喜欢走在这里的城市和乡村,以爱和尊重,捕捉表现中国人民日常生活的照片,展示这个国家的巨变、踌躇、渴望,以及背后蓬勃的生命力。

北京的胡同、四合院,上海的股票交易所,延安的婚礼,大同的列车,沈阳的屯子,重庆的江船,伊犁的鹰猎,曲阜的孔子诞辰纪念,深圳的街头时装秀,建设中的三峡大坝,古老的水道大运河;在贵州安顺赶集,通过不同的服饰特色辨认瑶族人、苗族人、布依族人,并将拍摄的人物肖像作为礼物送给他们;在广西、贵州的侗族聚居地一待就是6个月,将镜头对准那些现代化尚未触达的大山后面……40年来,东西南北中,除了黑龙江、甘肃、青海外,阎雷到过中国绝大部分省、自治区、直辖市和特别行政区,用60多万张照片,为改革发展的中国和中国人民留下珍贵的历史记忆。

他的作品,成为外国了解中国的眼睛。1988年,阎雷在广西三江和贵州黎平一带拍摄侗族生活,在这里完成的摄影画册《歌海木寨》引起轰动,外国游客和文化人类学者蜂拥而至。1993年,他在云南哀牢山待了6个月,以《山的雕刻者》为主题,完成一部纪录片、一本画册、一部游记以及近万张照片,第一次在西方媒体全面展示了“写在大地上的诗行”——哈尼梯田,以及世代扎根于此的哈尼风情。以景观文化发现者、记录者的重大作用,他助推云南哈尼梯田成功列入《世界遗产名录》。1996年,他在绍兴东湖拍到职业生涯中最棒的照片——大雪纷飞的严冬,山崖峭立,枯木寒林,一叶孤舟从古亭前的湖面逆风划进。“这是我此生拍得最好的照片,表达了我对中国水墨画的理解,也是对中国审美艺术的致敬。”阎雷说,恶劣天气里创作水乡雪景好作品的经历,让他更感悟到深刻的人生道理——不管生活多难,仍能找到美丽、和谐的视角。在他看来,这也正是中国人民坚韧精神的写照。大雪中,阎雷拿着相机跑了两个小时,拍了两个胶卷。之后长立湖畔,泪流满面。

长久扎根中国创作,他习得一口流利的普通话,也与中国人民结下深厚友谊。“我喜欢清晨的公园,大家那样放松,面带微笑地唱歌、运动。我也受邀进入家里,用中文与他们聊天。”中国人民的友好,阎雷有切身体会——摄影师在东西方很多国家都必须小心翼翼,以免因相机和拍摄遭到威胁,在中国却没有这一烦恼,大家因高度安全感而不介意被拍摄,甚至大多数人都喜欢在镜头前微笑。

快速发展的中国,也成为阎雷创作的金矿。2004年10月,他的摄影展《巨龙108像——20年中国摄影》在法国卢森堡公园展出,成为巴黎耀眼的风景。开幕式当天,他的大型摄影集《中国》(China)也在6个国家同步发行,首印量即达7.5万册,截至目前总印量已达几十万册,使他成为在西方影响最大的中国题材摄影师之一。他还参加了在北京故宫举办的“紫禁城国际摄影大展”。2005年,因在中法文化交流方面的突出贡献,阎雷被授予法国艺术与文学骑士勋章;2011年,被《泊客中国》评选为“中国因你而美丽”11位“文化行者”之一;2017年,纪录片《爱上中国》以他的视角展现中国发展成就,获联合国教科文组织推广。

“我已拍摄过80多个国家,但最爱拍摄的还是中国。这些年中国的巨变,在人类历史上也是绝无仅有的。我很高兴,为少年时代的梦来到中国,用相机见证这个古老神奇的国家最具历史性的变化,也为自己创造了独一无二的人生体验。我清醒地认识到这样幸运的人并不多,我感到莫大的幸福。”阎雷说。

“一直以来,我都注重用图片向外界展示中国的人民,是多么和平、善良。《安溪人》展示了当代中国的城镇生活,这里的人们总是微笑着,对中国获得的成就感到高兴。告诉世界中国变得多么美好很重要,全世界都应该从这个转变中吸取经验。当他们越了解中国,世界的将来才会变得越好。”——阎雷

四次泉州行 出版摄影集《安溪人》推动中法友谊

这位具有广泛国际影响力的摄影大师,与泉州结缘已经30个年头。

“这次是我第四次来泉州。前三次都为工作而来。因为喜欢这里,这次我和家人一起来度假,当然也是新一轮的创作采风。”阎雷说。

阎雷的第一次泉州行,在1996年初。一个半月时间内,他从深圳到上海,为法国GEO杂志拍摄一组丰富的图片报道。在那个还没有数码相机的年代,阎雷背着10公斤的胶片,一个三脚架,四个徕卡相机,一堆闪光灯……总计差不多有60公斤的行李。那时的他,还没有意识到,躁郁症已经侵袭他的身体,只知道自己饱受失眠和情绪波动的折磨,也感受着情绪兴奋激昂时创造力爆发的快乐。

“我们从汕头驶入福建,看到客家圆形的土楼。当时天很冷,我虽然疲惫但又特别倔强,硬是想要用一张照片呈现尽可能多的土楼。找来找去都没找到合适的角度,最终在太阳落山前才完成这个设想。这些照片作为40年来关于中国的最好的影像报道之一,如今仍流传在世界各地。”阎雷告诉记者,后来,他们到厦门拍摄城市景象,并在同行的中国摄影家协会摄影师刘家祥的建议下,前往安溪拍摄铁观音茶厂。

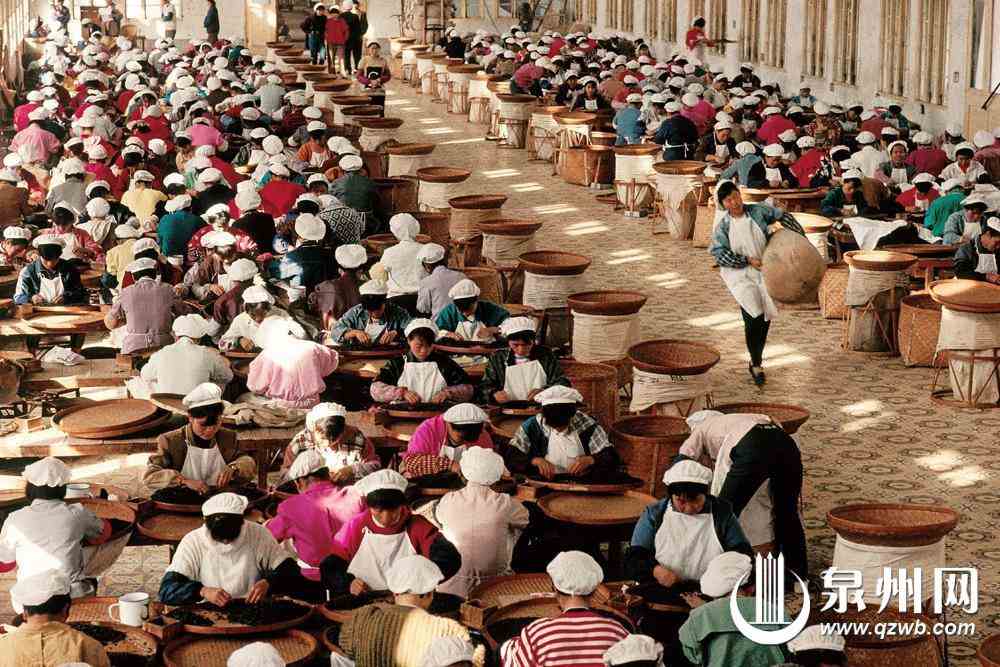

1996年,泉州安溪,铁观音茶厂,女工们在挑拣茶梗。

他清晰地记得,在那个开阔的茶厂大厅内,300来个妇女用手在竹编的托盘里挑拣铁观音茶梗。“她们都戴着白帽子,跟旁边的人聊天。我那时在生病且已经三个星期没好好睡觉了,这些声音,直到如今仍是我无法忘记的记忆。”阎雷说,尽管如此,他专注地沉浸在光线与色彩中,静静等待“决定性的瞬间”。一名女工从过道走来,她迈开腿的那刻,这个瞬间来了——“咔嚓,我就拍了。那次我拍了三四张很好的照片,至今它们仍被引用。”

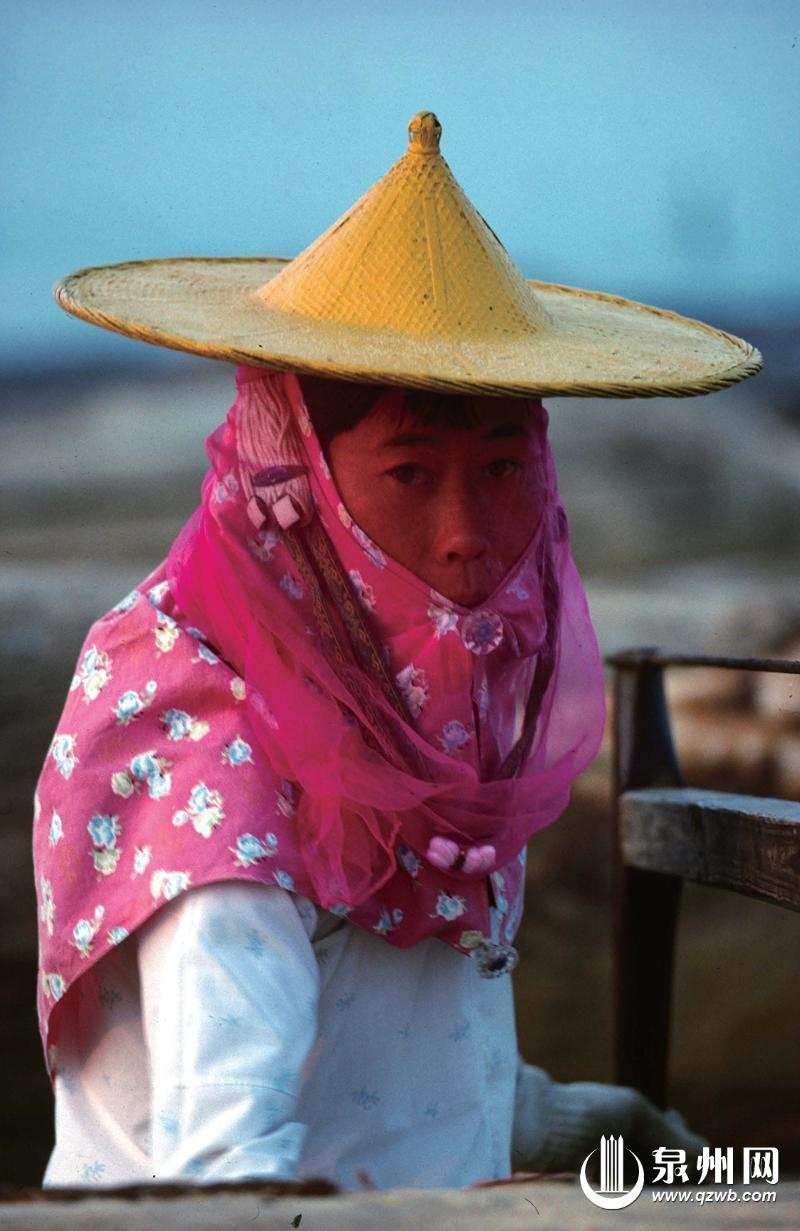

1996年,穿着传统服饰的惠安女,切削木头用来制造新船。

除了安溪,泉州古城和惠安崇武,也是阎雷那次的拍摄点。在崇武,身着传统服饰的惠安女,或在海边处理渔获,或削木头制造新船,又或在市场做买卖,从独特服饰到勤劳精神,都给阎雷留下深刻印象。

1996年,泉州,十字路口,一辆三轮车载着一幅绘有帆船的画。

在泉州古城街头十字路口,一辆三轮车载着一幅画,画面上的帆船以及“一帆风顺”字样,与这个在若干年后获评世遗城市的“古代海上丝绸之路”重要起点城市,在穿越历史的细节中呼应。

那时的阎雷不曾想到,他与泉州的缘分远未止于此。或许,这是偶然中的必然——阎雷认识了泉州籍乡贤、后浪出版公司(以下简称“后浪”)创始人吴兴元。一见如故的两人合作了新项目。以阎雷的摄影集《中国》为底本,甄选并增补部分未公开发表的照片,重新编排成册的《昨天的中国》2015年由后浪出版。因吴兴元来自安溪,双方很自然有了重走铁观音之乡的计划。

2013年底、2016年秋,在吴兴元和安溪县委宣传部邀请下,阎雷两次来泉,深入安溪城镇、乡村、茶田、集市、宗祠、庙宇乃至安溪人家,拍摄2000多张照片,记录下这个中国东南地区近海山区县的地理和历史。“我喜欢讲述日常生活的真谛,不改变镜头里的任何东西。”阎雷说,连起他所爱的安溪图片,同样反映中国及其精神——这就是2017年由后浪出版的纪实摄影图文集《安溪人》。

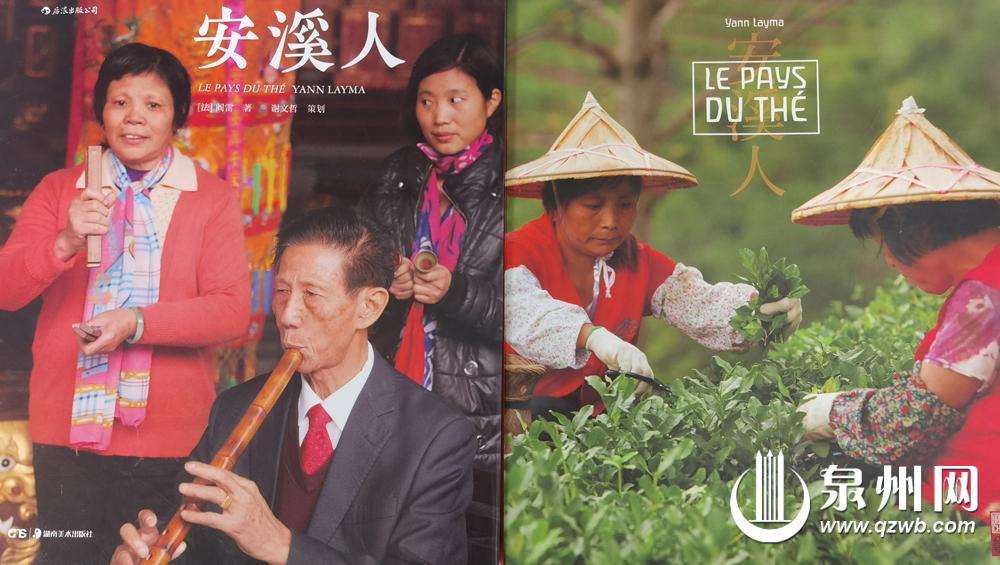

阎雷创作的摄影集《安溪人》出版中、法文版,法文版在第二届中法文化论坛上首发。(孙灿芬 摄)

“2017年9月,第二届中法文化论坛在法国里昂举办,《安溪人》在分论坛上举行法文版首发仪式和作者签售活动。”《安溪人》画册策划人、安溪县委宣传部三级调研员谢文哲回忆说,这成为该届论坛期间加深中法文化交流、增进理解、促进两国友好关系的主要议题之一。以法国人的视野看安溪并向全世界推介,也是换个角度讲好安溪故事、泉州故事的良好探索。

光阴流转,阎雷与泉州乡贤创立的后浪,合作加深。摄影和观察蝴蝶,是阎雷最大的爱好。他把摄影创作过程称之为“另一种抓蝴蝶”。2017年,这两大爱好的结晶摄影集《迷蝶》由后浪出版。而在此间,《昨天的中国》首版问世后,8年中重印10余次,受到广泛喜爱。2023年,后浪根据读者意见,完善排版布局,推出增订珍藏版。从这些层面而言,泉州是阎雷钟爱的创作地,泉州人是他重要的事业合作伙伴。

2025年7月25日,阎雷在惠安崇武大岞村天妃宫采风创作。(孙灿芬 摄)

“这次暑期,我们将泉州列为来中国度假目的地之一。我太太和孩子,都是第一次来福建。她们在这里感受到美,享受这里独具特色的生活方式。”阎雷说,而他自己旧地重游安溪云中山脚、后浪福建美趣创作基地、惠安崇武和山霞,看了陈文令金谷溪岸艺术公园、祥华福洋古村落、旭宏大观非遗艺术馆,还去了漳平博物馆与文庙等,对在泉州、在福建创作出新的好作品,继续怀有炽热的期待。

拍摄中国、拍摄泉州,阎雷这位真挚、忠实的记录者,继续行走在路上。

来 源:泉州晚报

责任编辑:苏慧敏